漢字は表音文字ではないので音表記は非常に苦手です。このため昔から、難しい字の音を注記するのにいろいろな方法がなされてきました。

一番簡単なのは、「音A」のように表記することです。つまりまったく同音の字を示して、「A字と同じ音」というわけです。この方法を「直音」といいます。上の例では「音響」がそれで、「享」の音は「響」と同じだというわけです。

この方法は非常に簡便で直感的なので、後に述べる「反切」が一般的になっても併用されています。しかし欠点は、まったく同音の字が存在しなかったり、たとえ存在しても一般的でない字の場合は使えないことです。

上記の直音が一字で音を表すのに対し、ここで述べる「反切」は、二字の組み合わせで音を表す方法です。

中国語の音節は大きく、「先頭の子音+それ以外」という形になります。この先頭の子音のことを「声母」といい、それ以外の部分を「韻母」といいます。反切は、「AB切」のように記して、「Aの字の声母+Bの字の韻母」という形で音を表記するのです。

たとえば上記「享」(xiǎng)は、声母がx、韻母がiǎngです。これを「喜養切」と表記しているわけですが、喜(xǐ)の声母はx、養(yǎng)の韻母はiǎngですから、x+iǎngでxiǎngというわけです。

なんだかパズルのようで複雑ですが、これで理論的には、よほど変な場合でない限り、ほとんどすべての字の音を精密に表記することが可能になります。そこで後漢末ないし三国時代に開発されて以来、なんと20世紀、民国期にいたるまで一般的に使われてきた方法で、『支那漢』の母胎となった商務印書館の百科事典『辭源』(1915/31/47)もこの反切のみで音を表記しています。

なお、反切は当初は「AB反」でしたが、反という字が意味的に嫌われたのか、後には「AB切」が一般的になります。Aを反切上字、Bを反切下字といいます。また「反切」自体も「切語」「反語」などということがあります。

ここでちょっとひと休みして、これら直音や反切の利点と欠点について考えてみましょう。

「こんなパズル的な方法に利点なんてあるもんか!」「民国期ならばウェード式ローマ字や注音字母や国語ローマ字があっただろう。なんでこんな旧態依然の方法を用いたんだ?」と思うかもしれませんが、それにはそれなりの理由があります。実はこれはこれで便利なのです。

表音文字による表記は音をそのものスバリ表記するのでわかりやすい反面、特定の方言や言語に密着したものにならざるを得ません。たとえばピンインや注音字母では北京語の音を表現することはできますが、他方言や他言語の音を表現することはできません。しかし反切や直音ならば、原則として漢字文化圏すべてに共通で使えるのです。漢字の音は方言や言語によってまちまちですが、同じグループに属する文字はどこの方言や言語でもおおむね同じ音になります。そこで、漢字の音を漢字そのものによって注記する直音や反切を用いれば、すべての漢字文化圏に通用するというわけです。実際「享」=「響」=「喜養切」という関係は、上記のように現代北京音で成立しているのはもちろんですが、

| 享 | = | 響 | = | 喜 | + | 養 | = | 喜養切 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 広東語 | hœŋ2 | = | hœŋ2 | = | hei2 | + | jœŋ5 | = | hœŋ5 |

| 日本語 | キヤウ | = | キヤウ | = | キ | + | ヤウ | = | キヤウ |

| 朝鮮語 | 향(hyang) | = | 향(hyang) | = | 희(heui) | + | 양(yang) | = | 향(hyang) |

最近作られた三省堂の漢和辞典『全訳漢辞海』では、中古音(隋代の発音)を表すのに、たとえば上記「享」ならば「xiaŋ上声」のようなローマ字ではなく、「暁養上」という符丁で表記をしており、巻末(p.1663)の表で「暁」の声母はx、養の韻母はiaŋということを知るという仕組みになっています。まさに反切的です。このような間接的表現は一見まどろっこしいように見えて、学者による学説の違いやローマナイズの違いをうまく乗り越えることができる便利な方法なのです。

このように、表音文字でない漢字によって音表記する直音や反切は、一見不便に見えて、「漢字を漢字で注記する」つまり「同じ体系の字で注記する」がゆえに、方言・言語・ローマナイズの違いをうまく乗り越えることができるのです。

直音や反切の欠点は、「直感的でない」「A字と同じと言われても、そのA字の発音がわからなければどうしようもない」などはもちろんですが、多くの方言では同音関係だが一部の方言では例外的に同音にならないということはままあり、そういう場合に不都合が生じます。また上記の「享=喜養切」を機械的に適用すると広東語では声調が違ってしまうというようなことはいろいろあり、反切を利用して正確な発音を求めるのにはけっこう複雑なルールを経なければならないことがあります。

また、反切に用いられる字は一定しておらず、同音なのにさまざまな字が用いられます。たとえば「享=喜養切」「喜=希矣切」「希=肸衣切」「肸=喜乙切」なので、「享、喜、希、肸」が同じ声母ということになりますが、それならいつでも「喜」を使うというふうに統一してもらいたいところです。これは、「喜」自体の音注に「喜」を使うわけにはいかないということがあるのかもしれませんが、反切法が開発されたころの中国人に、中国語の音韻体系が意識されていなかったという理由が大きいのだと思います。つまり、中国語にはいったい声母が何種類あるかなどということがわかってはじめて、一つの声母は同一の反切上字を使おう、ということになるわけです。たとえばみなさんも、英語にいったい何種類の子音があるか(子音表記に用いられる字が何種類あるかというのとは違います)なんていうのは、英語学をしっかり勉強してはじめてわかることで、英語を母語としていても日常的に意識されるものではありませんが、「filmのfとphotoのphとが同じ」かどうかは体感的にわかります。そういうものだと思ってください。

なお、日本の五十音図や朝鮮のハングル表は、ハングル表の正式名称が「反切本文」ということからもわかるように、もともとこの中国語の反切を解読するための表でした。「Aの声母とBの韻母」というのは、ローマ字で書いてこそわかるものであって、たとえば「追(ツヰ)=都(ト)回(クワイ)切」などというのを日本語のカナのような音節文字で考えるのはなかなか大変です。そこで、「五十音図で(都)トはタ行にあるぞ、で、回はクワイだから、トのあるタ行とクのあるウ段とを交差させてツ」というふうに使ったのです。

中国のお隣の国インドは言語学が非常に発達しました。仏教によってそのようなインドの言語学を知った中国人は、中国語を言語学的に分析・整理する試みをしました。反切のように、同じ声母と同じ韻母の字を行き当たりばったりに選ぶのではなく、声母や韻母はいったいいくつありどういうシステムになっているのかを分析して図示する試みが、宋代から始まりました。これを等韻学と言い、その結果図示された音韻表を韻図と呼びます。

中国のお隣の国インドは言語学が非常に発達しました。仏教によってそのようなインドの言語学を知った中国人は、中国語を言語学的に分析・整理する試みをしました。反切のように、同じ声母と同じ韻母の字を行き当たりばったりに選ぶのではなく、声母や韻母はいったいいくつありどういうシステムになっているのかを分析して図示する試みが、宋代から始まりました。これを等韻学と言い、その結果図示された音韻表を韻図と呼びます。等韻学では摂・等・呼など独特のさまざまな用語を使って字音を説明します。これらの用語は必ずしも近代的な西洋の言語学の用語とうまく対応しないのですが、中国語および中国語学の独特な事情に即しているので、いまでもよく使います。

また、等韻学が成立する宋代の前代である唐代に、中国語の発音はかなり変化してしまい、等韻学者が分析の対象とした『広韻』の音韻体系は、実は当時の発音とはかなり違うものだったのです。しかし等韻学者はそのような事情に無頓着で、彼らの時代の音の知識で分析をしてしまっているので、彼らの分析および用語の使用法にはかなりの混乱が見られます。

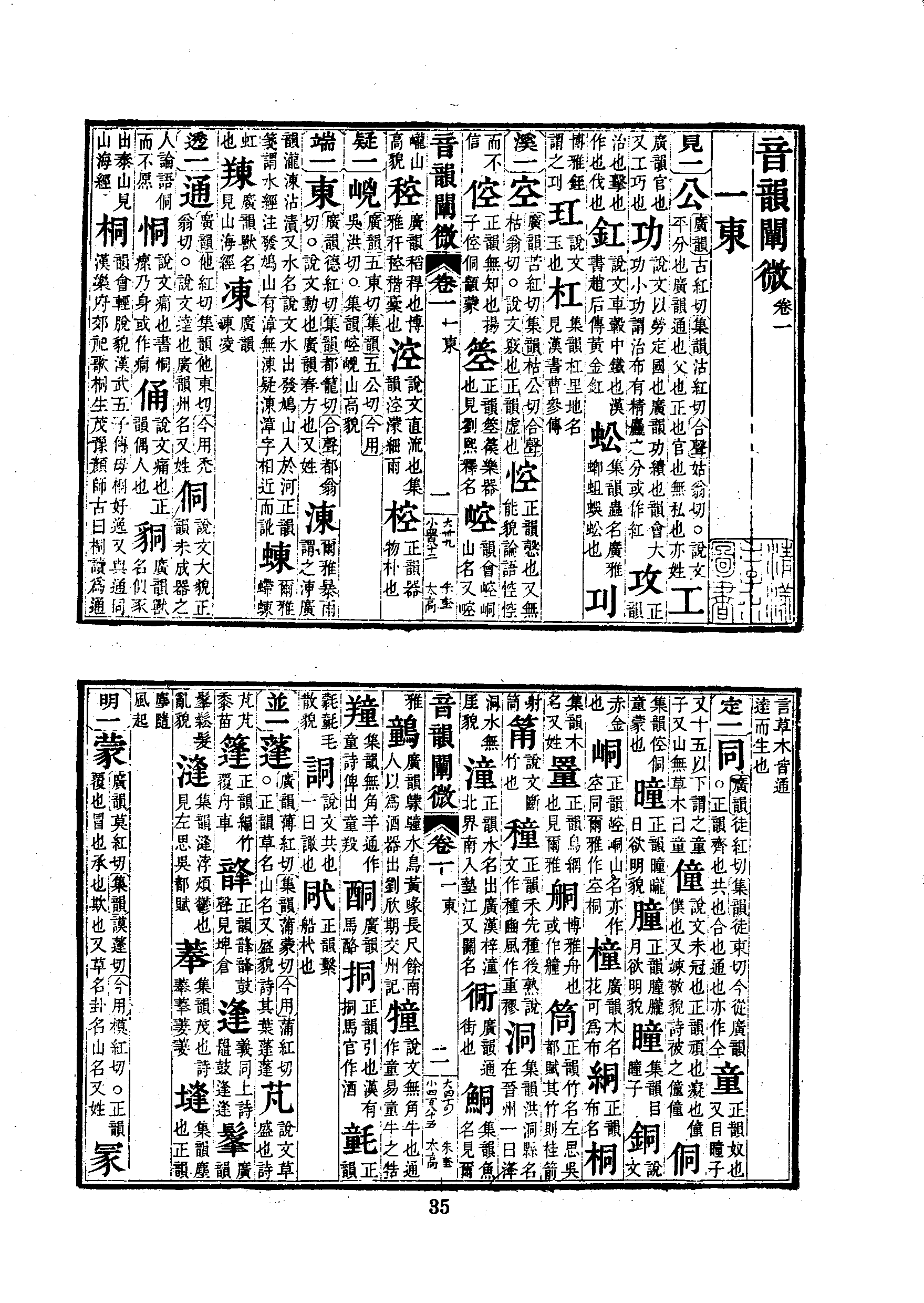

とりあえず『支那漢』は『音韻闡微』という清代の韻書(発音字典)の音体系にしたがっており、『音韻闡微』には冒頭に韻図が載っています。これが右上の図です。クリックすると別ウインドウで拡大されます。

一番上の「見・渓・群・疑……」というのが声母になります。

右端の「東・董・送・屋」が『詩韻(平水韻)』および『音韻闡微』で採用されている、106種類に分類された韻目です。上から平・上・去・入という声調順になっています。なお、左端の「東・董・送・屋」は昔の『広韻』の、206韻に分類された細かい韻目になっています。

それが四段になっているのは、上から一等、二等、三等、四等です。これについては下の「等」をご覧ください。

さて、『支那漢』の反切で表記されている音は、現代北京音そのものではありません。それは特定の方言に即したものではなくかなり抽象化された人工的言語の音なのです。ではどうして北京音そのものを書かないのか、また「人工的言語の音」とはどういうものなのか、それを説明する前に、まずは簡単に中国語の音韻の歴史をふりかえってみましょう。ただ、詳しく書くと長くなるので、ここでは『支那漢』の反切の説明にかかわる事項にしぼりこみます。

漢字は表音文字ではないので、字をいくら見ても発音が書いているわけではありません。そこで昔の音を知るためには、音を表した資料が必要になります。

そういう資料として誰でも思いつくのは字典です。各字にすべて発音表記のついた字典が作られ始めたのは、部首順字典では南朝・梁代(6世紀)の『玉篇』(ただし原本は一部しか残っておらず、完全な形のものは宋代(11世紀)のものになってしまいます)、発音順字典としては隋代(7世紀)の『切韻』(これも完全な形で残っている最古のものは宋代(11世紀)に『広韻』という名で出た増補版になります)です。

これらの発音順字典のことを「韻書」と呼びます。もともとは単に詩作のための参考書です。詩作では声調の区別と、韻(一応韻母と同じですが、さらにおおざっぱにした分類です)が大事だったので、字を大きく声調で分類し、その中を韻順に、同じ韻を持つ字を並べていったのです。最初は単に字をずらずらと並べただけでしたが、簡単に字の意味を記しているうち、発音順字典としての性格がでてきたのです。

こういう字典や韻書があらわれた6・7~11世紀の音、王朝でいえば「南北朝後期・隋・唐・五代・北宋あたり」というのが、確実な根拠をもって音を推定できる最古の時代ということになります。この時代の音を中古音(Anciant Chinese)といいます。

ではそれ以前の音を推定する手がかりはまるきりないかというとそうでもありません。たとえば『詩経』におさめられた詩の押韻の仕方から、『詩経』時代(紀元前6世紀ごろ)の音がわかります。また漢字には形声文字といって、字の一部(通常は右側)が音を表している文字が非常に多く、そういう音を表した部分(諧声符といいます)を手がかりに、漢字ができたころの音を推定することができます。このような、中古音以前の古代の音を総称して上古音(Archaic Chinese)といいます。

上古音の研究は清代に非常に盛んになりましたが、清代の学者たちは上古音のことを「古音」、中古音のことを「今音」と呼んでいます。上古音=古音はともかくとして、6・7~11世紀の音(彼らにとってすら約1000年も前の音)を「今」音と呼ぶのにはびっくりしますが、決してアナクロニズムではありません。

中国語には方言がいっぱいありますが、現代の各方言はおおむね中古音が変化したものであり、中古音は各方言共通の先祖といえます。そこで中古音を示しておけば、それを各方言の流儀で読み替えることによって、ほとんどそのまま各方言の音表記として使えるのです。実例は上の「3.直音や反切の利点と欠点」で示した「享=喜養切」を見てください。

このように、中古音は今の音そのままではないのですが、「今の各地の方言の先祖であり、各地の方言をうまく説明できる音」という意味で「今音」と呼ぶのです。

さて、『切韻』=『広韻』に記述された中古音は、韻を206に分類しています。この分類はあまりにも細かすぎて詩作の実用には適さないばかりか、そもそもこんなに細かい区別のある音韻体系が現実に存在したのかというのも大きな疑問です。

実は『広韻』の細かすぎる区別は、それ以前の上古音の区別の痕跡を残している(往々にしてそういう区別は、中国の一部の地方の方言に残っていたりします)ものと思われます。つまり一種の「歴史的仮名遣い」だというわけです。日本語でいえば、「じ・ぢ」「ず・づ」の区別はとうに消えてしまいましたが、歴史的には区別していたし、いまでも一部の地域にその区別が残っています。そういうものを残らず寄せ集めて作ったものと思われます。『広韻』の細かすぎる区別が上古音を推定する手がかりになることがよくあります。たとえば清朝の段玉裁(1735-1815)は、独自に古典を調べた結果、上古音では支・脂・之の韻母が区別されていたことをつきとめましたが、実は『広韻』では支韻・脂韻・之韻を区別しています。この細かすぎる韻の区別の謎は、実は上古音の区別の痕跡にほかならなかったのです。

学者は昔の音の解明に関心があるので、細かすぎる区別を保っている『広韻』が研究の対象として関心を持たれてきましたが、詩作の実用上は『広韻』は細かすぎて使いにくいので、206韻を大幅に合併させた106韻が詩作の基準になりました。1252年に平水(山西省臨汾)の劉淵が著した『壬子新刊禮部韻略』に基づく(もっともこの本は107韻ですが後に106韻になる)ので、通称『平水韻』と呼ばれます。

これは、歴史を考慮した無意味で非現実的な区別をもつ『広韻』の分類を、より現実に近づけたものと言えるでしょう。

ところがこの『平水韻』の音体系も、現代の中国語各方言の音体系と同じではありません。なぜなら中国語の音がさらに変化してしまったからです。広東語は比較的中古音の様子を保っていますが、北京語は劇的に簡単になり、-p、-t、-kで終わる韻母がなくなったり、-mで終わる韻母が-nになったり、鼻音を除く濁子音の声母がなくなったりしました。ひょっとしたらモンゴル語など、北方の異言語との接触のせいかもしれません。

こうしてふたたび、『平水韻』の体系は現実の音と異なってしまったのですが、そもそも中国では、『詩経』など昔の詩は別としても、中古音以降は、詩作上の音体系と現実の音体系が一致したことは一度もありません。中国は広く、南と北では字音がかなり異なりますが、詩作の音体系はそれらを抽象したものであり、特定地域の音に依存したものではないからです。

もっとも現代詩では韻なんか関係ありませんし、現代のポップスの詞では、現代語のそれぞれの方言の実際の発音に即した音の修辞を用いたりもします。古くは『中原音韻』(1324)のように、元曲(元代の戯曲)用に元代の実際の音に基づいた韻書が作られたりもしましたし、今でも北京語の発音に即した韻書というものが存在します。

このページでいう詩作とは、隋唐代に規範化された伝統的な漢詩の作詩法のことだと思ってください。

『平水韻』の体系に基づく韻書の決定版が、1728年に清・李光地らが編纂した『音韻闡微(おんいんせんび)』です。これが「今音=中古音の最終版」といえます。民国時代の辞典『辭源』『辭海』、そして当『支那漢』に載っている反切は、実はこの『音韻闡微』のものです。

『平水韻』の体系に基づく韻書の決定版が、1728年に清・李光地らが編纂した『音韻闡微(おんいんせんび)』です。これが「今音=中古音の最終版」といえます。民国時代の辞典『辭源』『辭海』、そして当『支那漢』に載っている反切は、実はこの『音韻闡微』のものです。音韻学の先生たちが研究する中古音は、『切韻』=『広韻』のような、上古音の痕跡をもつ複雑な音体系ですし、それ以後の音変化を研究する場合も、『中原音韻』のような、実際の発音に即した韻書を重視しますので、『音韻闡微』のような、作詩用の抽象的な(現実に即さない)『平水韻』の音体系のものにはあまり関心を持ちません。ですから音韻学を勉強する学生も、「音韻闡微? 何それ?」という感じかもしれません。

が、『支那漢』に載っている反切などの音表記が『音韻闡微』のものである以上、当サイトでは『音韻闡微』に着目していきたいと思っております。

『音韻闡微』の特徴は、反切に用いる字に改良を加え、反切上字はできる限り母音で終わる字を、反切下字はできる限り母音で始まる字を選んでいます。こうすることで字の発音を導き出しやすくしています。

また、同じ韻内の声母の並び順を統一したり、字母名(声母の種類)や等呼名(i、u、üという介音の有無と種類)を明示して、反切によらなくても字音がわかるようになっています。

右上が第1ページのサンプルです(クリックすると別ウインドウで拡大されます)。

旧来の韻書では、東韻というくらいですから、「東」字から始めていたのですが、「公」字から始まっています。これは、必ず見母(k-)から始めるというふうに、声母の順序をそろえているからです。冒頭の「見一」というのが、等韻学特有の専門用語でわかりにくいですが、k-で始まること、i介音がないことを示しています。

そして、反切がずらずら並んでいますが、「広韻」だの「集韻」だのというのは旧来の韻書の反切であり、「今用」とか「合声」で始まっている「姑翁切」というのが『音韻闡微』特有の反切です。これこそが『支那漢』に踏襲されている反切です。上述のように、反切上字はできる限り母音で終わる字を、反切下字はできる限り母音で始まる字を選ぶという工夫が加えられています。

『音韻闡微』のPDFを用意しましたので、適宜ダウンロードしてご覧ください。

現在の中国語の各方言には声調という音の高低による区別があります。これを声調といいます。北京語では4つ、広東語では8-9つ(なぜ人によって種類の数え方が違うのかは後述します)とさまざまですが、声調を間違えるとまるきり意味がかわってきます。

北京語には存在しませんが、広東語には末尾が-p、-t、-kといった無声子音で終る韻母が存在します。ただし破裂させないので、慣れないとみんな「ッ」に聞こえます。中国語の音韻学ではこれらを「入声」(伝統的に「にっしょう」と読みますが「にゅうせい」で結構です)という名の声調として扱い、対応する鼻子音で終る韻母の入声がこれらであると説明します。つまり、-mで終わる韻母の入声は-p、-nで終わる韻母の入声は-t、-ngで終わる韻母の入声は-kと説明するのです。

中古音の声調は4つあったので、四声といいます。偶然に北京語の声調の数と同じですが、その内容は異なり、「平声」「上声」「去声」「入声」となります。日本では伝統的に「ひょうしょう」「じょうしょう」「きょしょう」「にっしょう」と呉音で読むクセがありますが、別に「へいせい」「じょうせい」「きょせい」「にゅうせい」でもいいことにします。

なお、韻書では平声を「上平」「下平」の二つに分けます。『支那漢』でもそう書いています。しかし、これは平声に属する字が多いので便宜的に上下に分けているに過ぎず、どちらも同じ平声です。それでも、上平と下平はちがう声調だと思っている人がけっこう多いので注意してください。さすがに音韻学の先生にそういう人はいないでしょうが、ちょっと畑が違うと、学者先生でもそういうヨタ説をいう人がいます。

調値(声調のあがりさがりのようす)はまるっきり不明と考えてください。平・上・去というネーミングが「-」「/」「\」と解釈できるので、とりあえずそう考えていただいても結構ですが、「平」という字の声調が平声、「上」という字の声調が上声、「去」という字の声調が去声、「入」という字の声調が入声であることを見ると、単にそれぞれのグループの代表字を持ってきたにすぎず、平・上・去というネーミングが調値を現わしているわけではないという説さえあります。

それから、実際の調値は、声母が清音か濁音かで異なってきます。同じ声調でも濁音で始まる字は清音で始まる字にくらべて低く発音される傾向があります。そこで清音で始まる字は「陰」、濁音で始まる字は「陽」という字を、声調名の前につけることも多いです。たとえば陰平といったら清音で始まる平声字のこと、陽平といったら濁音で始まる平声字のことです。

現代中国語の各方言の声調は、中古音の声調とイコールではないにせよ、一応の対応関係が認められることが多いです。たとえば北京語では、入声は消滅しましたが、陰平=1声、陽平=2声、上声=3声、去声=4声という対応関係があります(上声のうち鼻音を除く濁音で始まるものは4声)。そこで現代語の声調を、陰陽+平上去入という伝統的な用語で呼ぶ習慣もけっこうあります。北京語でしたら、1声を陰平、2声を陽平、3声を上声、4声を去声と呼びます。この呼び方の場合、もとが入声のものもすべて現代語の声調で判断して陰平・陽平・上・去と呼びますし、もとが上声で今4声になってしまったものもすべて一律に去声と呼びます。

広東語の場合、陰入(濁音で始まる入声)がさらに2種類に分かれてしまいました。これを別々に数える人は、広東語の声調は9つだといい、分けない人は8つだというのです。こんなふうに、現代語の声調を説明する場合も、共時的に(歴史を無視して現代の現象に即して)説明する立場だけでなく、通時的に(歴史を考慮して)説明する立場が根強くあります。

等韻学者たちは中国語には36種類の声母があると分析し、それを「三十六字母」と命名しました。ふつう字母と文字そのものを指すので、声母のことを字母と呼ぶのはなんとも不思議ですが、たぶんインドの文字が子音主体であり、母音はその上下左右に記号をつけて付加的に表記するので、声母(頭子音)=字母というのは、インドの言語学に親しんだ人なら自然だったのでしょう。

宋代の等韻学者は字母を36種類としましたが、これは宋代の字音の体系にひきずられたところがあり、唐末に作られた字母表の原形では30種類でした。また、実際に『広韻』の反切上字を分類してみると51種類になります。このように、等韻学者たちの36種類という分析は必ずしも妥当ではなく、いろいろな読み替えが必要になってきます。

次が三十六字母の表です。なお、これは『音韻闡微』(=『支那漢』の反切)の字音の体系です。中国語の音韻学ではこの表は『広韻』の体系に即して説明されるので、それとは微妙に異なることに注意してください。音価はいい加減です。『音韻闡微』の抽象的な体系を中国人はたぶんこのように理解しているという程度のものです。

| 五音 | 細分類 | 全清 | 次清 | 全濁 | 次濁 | 韻図位置 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 牙音 | 見(k) | 渓(k') | 群(g) | 疑(ŋ) | 一~四等 | |

| 舌音 | 舌頭音 | 端(t) | 透(t') | 定(d) | 泥(n) | 一等・四等 |

| 舌上音 | 知(ʈ) | 徹(ʈ') | 澄(ɖ) | 娘(ɳ) | 二等・三等 | |

| 唇音 | 重唇音 | 幫(p) | 滂(p') | 並(b) | 明(m) | 一・二・四等 |

| 軽唇音 | 非(f) | 敷(f') | 奉(v) | 微(ɱ) | 三等 | |

| 歯音 | 歯頭音 | 精(ts) | 清(ts') | 従(dz) | 一・三・四等 | |

| 心(s) | 邪(z) | |||||

| 正歯音 | 照(ʨ) | 穿(ʨ') | 牀(ʥ) | 二等 | ||

| 審(ɕ) | 禅(ʑ) | |||||

| 喉音 | 暁(x) | 匣(ɣ) | 一~四等(喩母は三・四等) | |||

| 影(ʔ) | 喩(j) | |||||

| 半舌音 | 来(l) | 一~四等 | ||||

| 半歯音 | 日(ʐ) | 一~四等 | ||||

現在の北京語は鼻音と来母(l)・日母(ʐ)以外に有声子音がなく、無気音と有気音の対立になっていますが、『音韻闡微』の体系は有声音が加わり、「無声無気音・無声有気音・有声音・鼻音など」という体系になっています。これをそれぞれ「全清(音)」「次清(音)」「全濁(音)」「次濁(音)」と呼びます。全濁音を中国人が無気音と考えているのか有気音と考えているのかはよくわかりません。どうせ架空の音体系ですからどっちでもいいんです。

「韻図位置」の一等・二等・三等・四等というのは、次に書くように、本来はiという介音を含むかどうかの違いのはずなのですが、すべての声母がすべての等に出現するのではなく、特定の等にしか出現しない声母がいろいろあります。そこで等韻学者たちは、韻図の列数を節約するため、本来ならば違う声母のものを同じ列に配列しています。ですから韻図でどの位置に来るかというのは知っておかねばなりません。もっとも『音韻闡微』冒頭の韻図にはちゃんと明記されています。

韻母は頭子音以外の部分であり、複雑な構成になっているので、少しずつわけて説明します。

まずは等。『音韻闡微』の韻図は、縦軸に等、横軸に声母をとり、その交差する位置がそれぞれ4つに分割されています。これは声調であり、上から順番に平・上・去・入です。

では等って何でしょうか? 等韻学者たちの考えによれば、等とは母音の開き方の違いであり、一等が口を大きく開けるもの、二等・三等とだんだん口の開き方が狭くなり、四等は口を細くして発音するものということです。

現代の言語学では、おおむね、iという介音を含むかどうかということになります。一等・二等はiという介音を含まず、三等・四等はiという介音を含むというわけです。

でも、これだけだったら2種類の区分にしかならないはずです。実際には主母音の口の開き方の違いとか、声母の違いなんかもこれに反映されています。

いくつかの声母は、特定の等にしか出現しません。それは上の「声母」のところで説明したとおりです。この場合は等の違い=声母の違いということになります。

また、伝統的に、どの韻がどの等であるかというのは決まっています。それは下の「詩韻目表」に書いてあります。しかし、上述のように等の違いが声母の違いだったりすることがあるので注意です。たとえば東韻は、一等と三等しかないはずなのですが、二等にしか出現しない声母で始まる字は二等に配列されています。

このように、等の違いがi介音の有無だったり、声母の違いだったり、韻(主母音)の違いだったり、いろいろややこしいのですが、そういうものだと思ってください。一応『音韻闡微』の韻図および本文には、等が明示されています。

これはズバリ、u介音の有無です。u介音を含まないものを開口、u介音を含むものを合口といいます。

さらにこれに、i介音の有無を含めて、一切介音がないもの=開口呼、i介音があるもの=斉歯呼、u介音があるもの=合口呼、i介音とu介音の両方がある(つまりü介音がある)もの=擦口呼という言い方もあります。

なお、中国語の唇音(pとかbとかm)はそれ自体が非常に口のすぼみがきついので、唇音に関しては開口と合口の区別が不明確になります。韻書や韻図では唇音の処理がいい加減になっていることがありますので注意する必要があります。

作詩用の韻目分類はあんまり体系的ではありません。ある韻は厳密に同じ韻母の字しか含まないのに、別の韻はi介音やu介音を含むものを幅広く含んだり、けっこういいかげんです。そこで、韻目をもう少し体系的に整理したものとして、摂という上位分類があります。

同じ摂に属するものは、主母音と韻尾が同じと考えてけっこうです。

どの韻がどの摂に属するかは、下の「詩韻目表」を見てください。

なお、中国語の主母音は、理論的にはaとa以外(一応ɘと書いておきます)の2つに抽象化されます。これは現代北京語でもそうです。韻図の中にはaのものを「外転」、ɘのものを「内転」とするものがあります。『韻鏡』がそうですね。それも下の「詩韻目表」に書いておきました。

『支那漢』に載っている「×韻」という韻のリストです。

リンクをクリックすると別ウインドウで上述の『音韻闡微』PDFを開き、当該ページへジャンプします。

それぞれの韻に対する摂・等・開合の概略もまとめてあります。

韻というのは上述の韻母をさらにおおざっぱにまとめたものなので、概略音価はあくまで目安です。

| 摂 | 通摂(内) | 江摂(外) | 止摂(内) | 魚摂(内) | 蟹摂(外) | 臻摂(内) | 山摂(外) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 概略音価(平上去) | -oŋ | -uŋ | -ɔŋ | -i | -ɘi | -ĭo | -u | -æi | -ɑi | -ai | -ɑi | -in | -ɘn | -ɐn | -ɑn | -an | |

| 声調 | 上平 | 1東 | 2冬 | 3江 | 4支 | 5微 | 6魚 | 7虞 | 8齊 | 9佳 | 10灰 | 11眞 | 12文 | 13元 | 14寒 | 15刪 | |

| 上聲 | 1董 | 2腫 | 3講 | 4紙 | 5尾 | 6語 | 7麌 | 8薺 | 9蟹 | 10賄 | 11軫 | 12吻 | 13阮 | 14旱 | 15潸 | ||

| 去聲 | 1送 | 2宋 | 3絳 | 4寘 | 5未 | 6御 | 7遇 | 8霽 | 9泰 | 10卦 | 11隊 | 12震 | 13問 | 14願 | 15翰 | 16諫 | |

| 入聲 | 1屋 | 2沃 | 3覺 | 4質 | 5物 | 6月 | 7曷 | 8黠 | |||||||||

| 概略音価(入) | -ok | -uk | -ɔk | -it | -ɘt | -ɐt | -ɑt | -at | |||||||||

| 等 | 1/3 | 1/3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |

| 開合 | 開 | 合 | 開 | 開合 | 開 | 合 | 開合 | 開合 | 開合 | ||||||||

| 摂 | 山摂(外) | 效摂(外) | 果摂(外) | 仮摂(外) | 宕摂(外) | 梗摂(内) | 曾摂(内) | 流摂(内) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 概略音価(平上去) | -æn | -æu | -au | -ɑu | -ɑ | -a | -aŋ | -ɐŋ | -iŋ | -ɘŋ | -ou | |

| 声調 | 下平 | 1先 | 2蕭 | 3肴 | 4豪 | 5歌 | 6麻 | 7陽 | 8庚 | 9靑 | 10蒸 | 11尤 |

| 上聲 | 16銑 | 17篠 | 18巧 | 19皓 | 20哿 | 21馬 | 22養 | 23梗 | 24迥 | 25有 | ||

| 去聲 | 17霰 | 18嘯 | 19效 | 20號 | 21箇 | 22禡 | 23漾 | 24敬 | 25徑 | 26宥 | ||

| 入聲 | 9屑 | 10藥 | 11陌 | 12錫 | 13職 | |||||||

| 概略音価(入) | -æt | -ak | -ɐk | -ik | -ɘk | |||||||

| 等 | 4 | 3+4 | 2 | 1 | 1+3 | 2 | 1+3 | 2 | 4 | 1+3 | 1+3 | |

| 開合 | 開合 | 開 | 開合 | 開合 | 開合 | 開 | ||||||

| 摂 | 深摂(内) | 咸摂(外) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 概略音価(平上去) | -im | -ɑm | -æm | -ɐm | |

| 声調 | 下平 | 12侵 | 13覃 | 14鹽 | 15咸 |

| 上聲 | 26寢 | 27感 | 28儉(琰) | 29豏 | |

| 去聲 | 27沁 | 28勘 | 29豔 | 30陷 | |

| 入聲 | 14緝 | 15合 | 16葉 | 17洽 | |

| 概略音価(入) | -ip | -ɑp | -æp | -ɐp | |

| 等 | 3 | 1 | 3 | 2 | |

| 開合 | 開 | 開 | 開 | 開合 | |

韻目名の裏ワザ的利用として、「韻目代日」といって、日付を韻目で表す方法があります。もともとは電報が字数単位で課金されたので字数節約のために編み出された方法です。どの声調の字でもいいのですが、一般的には1~15は上平字を、16~25は上声字を、26~29は去声字を用います。30は縁起の悪い「陷」を避けて「卅」(「三十」の合字)を、31は「世」または「引」を用います。この方法を事件の命名に用いることがあり、たとえば「文夕大火」というのは、1938年11月13日の長沙市の放火事件(12日深夜なので12=「文」の夕)のことをさします。